经济增长事关芸芸众生的福祉,是最让人着迷的学问。长期看,经济增长主要源于技术进步。技术进步有两个主要载体,资本累积和人力资本。本文梳理了经济增长的基本事实和理论,澄清一些常见误区。

卢卡斯(Robert E. Lucas)曾经说过(1988年,《论经济发展的机制》),“一个人一旦开始思考增长问题,就很难再去思考其他的问题了。”这不是一句夸大其词。卢卡斯本人,从1988年开始写作经济增长问题,然后就再也没有回到他赖以成名的经济周期问题。

对我而言,这句话也非常适用。自从1998年为宋国青老师做助研工作以来,就从未能够停止思考经济增长问题。在国外念书和教书期间,主修专业是金融和投资,也不能够停止对于经济增长问题的思考。如果两个国家每年经济增长率相差1%,那么70年后人民生活水平就会相差一倍。对于经济学家来说,没有比经济增长更重要的话题了。

1 经济发展长镜头

最早的人类文明起源于中东地区的两河流域,在现在的伊拉克境内。人类最早的经济活动是捕鱼、打猎、采集,处于旧石器时代,旧石器的特征是比较尖锐,用来捕杀动物。在一万多年以前,在大江大河的冲击平原上,出现了农业种植,人类开展了一场农业革命,种植成为主要的生产方式。同时,人类进入了新石器时代。新石器主要是有储藏作用的容器,说明这时候人类已经有较多的储蓄行为。后来,人类慢慢进入了青铜器时代、铁器时代,近代人类社会出现了科学革命和工业革命,开始了现代经济增长的历史。

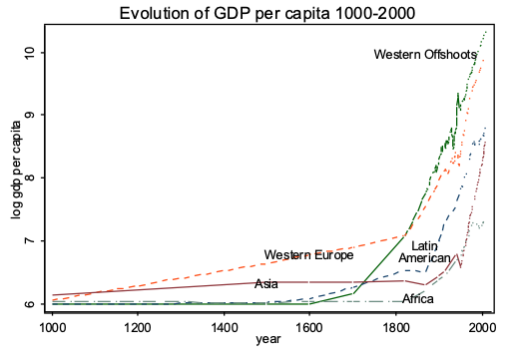

图 1 世界经济增长历史

数据来源:Angus Maddison数据库,

。

图1数据来自安格斯·麦迪逊(Angus Maddison)的数据库。从中可以看到最近1000年来的经济增长概况。世界的经济增长在1820年左右存在显著的拐点,所谓的经济增长实际上只有200年左右的历史。在1400年之前,世界的主要文明在亚欧大陆,美洲有玛雅文明、印加文明等,但是在发现新大陆之前,美洲还处于石器、青铜器时代,还没有使用铁器[1]。亚洲文明主要有中国、印度、中东等,中东与欧洲交流频繁,几乎融为一体,印度也与西方有一定交流。但在航海时代之前,中国与西方之间有山脉、沙漠的阻隔,交流比较少。

在古代文明中,交流的主要方式是战争,长途贸易量比较少,丝绸之路上的贸易品主要是丝绸和茶叶,也主要是因为商品重量轻、运输成本低。从这一点来说,“一带一路”在经济上有不合理之处。“一路”是海上丝绸之路,这没有问题,本来就是通的,进一步打通也好。但是“一带”指“丝绸之路经济带”,这个值得商榷。陆上运输成本是海上的10倍以上,航海时代之后,人们很少采取这种运输方式,大力发展陆上运输在经济上不合理,更合理的方式是允许、鼓励人口流动,这样内陆地区才能更好发展。更何况,从地缘政治的角度看,中亚地区比较落后,而且不太安定,经济发展的阻力偏大,并不适于作为发展经济合作的重点。

欧洲文明发源于古希腊地区,在古罗马帝国时期达到,横跨亚欧非。古罗马灭亡于476年。此后,欧洲进入所谓的“黑暗的中世纪”时期,长约10个世纪。14世纪开始,欧洲先后进行了文艺复兴、宗教革命,随后酝酿出科学革命、工业革命。

工业革命为什么发生在欧洲,没有发生在中国?这就是所谓的“李约瑟难题”。但是李约瑟问的并不完全,工业革命与之前的技术革命、宗教革命、文艺革命等等有很大关系。耶鲁大学教授威廉·勾兹曼(William Goetzmann)认为,工业革命时期还发生了金融革命,金融革命也助推了工业革命的开展。有的文献也认为,要考虑这个问题,还要将社会结构、政治变迁也考虑进来,例如国家间的竞争关系、宗教等因素,等等。

实际上,现代经济制度、政治体制从荷兰开始,它的现代工商业文明甚至早于英国 [2]。我个人认为,西欧各个国家规模比较小,竞争比较激烈,因为有竞争关系,所以也有互相约束的关系,这可能是一个需要考虑的因素。在竞争约束下,产生了一些制度上的发明,可能是现代经济增长的真正起源。

比如说,公司制是现代经济制度最重要的基石之一。如果列出现代经济制度中最重要的五个要素,就一定包括货币和公司。 [3] 公司制是荷兰人发明的,第一个现代大公司是东印度公司,是贵族们集资进行海外殖民的一种方式。公司作为一个组织进行资本运营,其力量可以超越个人、家族,形成规模效应,提高效率,这是公司的本质。欧洲发明了许多现代经济的组织形式,比如公司,使其组织力量比较强大,再比如专利制度。另外,社会、政治、宗教因素也发挥了作用。

工业革命之后,世界历史出现了一个大分野,欧洲成为先进地区,其他地区落后于欧洲,开始学习、追赶欧洲。简单梳理一下,世界经济增长史也并不复杂,荷兰、英国、法国、西班牙、意大利、德国等欧洲国家先后崛起,英法等国完全殖民了美国、加拿大、澳大利亚,这些殖民地也取得了经济飞速发展。非洲大部分也被英法殖民,但没有完全占领,亚洲许多地方也沦为殖民地,二战后,非洲、亚洲各国纷纷独立,之后就是日本、亚洲四小龙、亚洲四小虎等国家飞速增长的故事。

经济增长的历程,用历史描述的方式就可以基本讲清楚,从欧洲起源,慢慢扩散到其他国家。最近几年,我对经济增长回归模型的作用,越来越持高度怀疑的态度。一般来说,经济增长回归模型中,左边是各国经济增长率,右边是一系列变量,例如初始收入(Initial Income)、储蓄率、人力资本、研发支出占总收入的比例、民主指标、贸易指标等等,希望通过这样的回归找到经济增长的原因。你仔细想的话,会发现这些模型既没有回答任何问题,也没有解决任何问题。大多数模型都会发现储蓄率是一个重要的变量,高投资带来高增长,但是这并没有任何意义,因为模型没有解释为什么某些国家投资高,为什么这些国家能够进行高投资。

高投资带来高增长的故事与中国1978年以来的经济增长高度一致。但是,模型不能回答为什么1978年之前中国投资低,为什么1978年之后中国投资高,也不能回答为什么非洲投资低。经济增长回归方程中,哪一个变量可以解释中国1978年以来的经济增长?我的回答是,没有变量可以解释,这个回归没有告诉我们关于中国经济增长的任何信息。哪个变量能够解释乡镇企业?哪个变量能够解释加入WTO?哪个变量能够解释国企改革?增长回归模型中的人力资本(通常以人均受教育年限衡量)经常是不显著的,甚至是负的,这告诉了我们什么信息?

还有一点,经济增长回归方程中没有权重,中国人口是新加坡的250倍,GDP是新加坡的34倍,理论上这两个经济体不能同等对待,独立同分布的假设肯定不成立,但是在计量回归中,二者回归权重一样。在研究中,即使样本不满足独立同分布的假设,我们也可以先做回归,作为研究的起点,但不能将回归结果直接作为研究结果,研究终点。

我鼓励大家认真学好计量,不能学成半吊子,一知半解,不知道计量模型的假设、不知道如何解读计量结果,只会用计量软件跑结果。最重要的是如何解读结果,老一代经济学家解读结果的功夫很深,会详细说明变量代表了什么,回归结果说明了几种可能性。而很多现代经济学学生忽略了这个功夫,只是列出回归方程,说明系数显著性,不了解背后的经济意义,更不了解回归结果后面的复杂的经济故事,这样做研究对理解现实世界没有什么用处。

所有经济模型在模拟实际经济关系时,都显得过于简单,现实要复杂得多。但同时,很多经济模型又过于复杂,因为很难解,也没有明确的经济含义。经济增长方程可以作为描述数据的方法,可以作为研究的起点,但不是研究的终点。经济增长方程只完成了研究工作中最开始的百分之一,它没有帮助我们更深入地理解问题。

[1] 玛雅文明属于石器文明,没有发明、使用青铜器和铁器。印加人的金属加工业比较发达,懂得金、银、铜、铅、锡、汞的冶炼。铜及其合金主要用来制造武器、日用器皿和利刃工具。发现新大陆之前,美洲印第安人从未使用、发明铁器。

[2] 早在14世纪时,尼德兰(荷兰、比利时等地区)就出现了资本主义生产关系,16世纪的尼德兰沿海城市是当时欧洲大西洋贸易中心,经济比较发达,当时尼德兰是西班牙的西班牙国库的年收入一半以上来自尼德兰。16世纪下半叶,尼德兰爆发暴力革命,要求独立,1581年成立荷兰共和国,是世界上第一个“赋予商人阶层充分的政治权利的国家”。历史学家也认为尼德兰革命是世界上第一场成功的资产阶级革命。宣布独立后,荷兰更加积极地发展航海和贸易,被称为“海上马车夫”。17世纪后期,荷兰先后与英国、法国交战,都战败,势力衰落下来。

[3] 课堂讨论:第三重要的东西是什么?回答一:现代国家,有约束、有法律规范、有自由。老师评论:但是古希腊就有法律、有民主,而古希腊不是现代国家。现代国家这个因素肯定是重要的,但是我还没有找到合适的方式表达这个因素。我认为可能可以从英国资产阶级革命中寻找一些答案,英法历史的一个重要区别是,法国资产阶级革命进行了大规模暴力革命,而英国通过不流血的光荣革命完成了资产阶级革命,君主和贵族达成了妥协,妥协、缔约可能是现代国家的一个重要特征。进一步深入的研究可能还需要研究英国大宪章至光荣革命期间400年历史,研究经济结构的变迁、市民阶层的扩大等等政治学方面的问题。回答二:信用、借贷关系。老师评论:这个很重要,值得进一步思考。货币和信用是什么关系?并列还是递进?这两个概念比较大,还不是具体的发明创造或者制度设计,需要细化。

2 经济增长理论简史

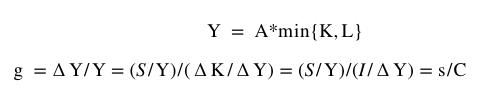

1. Harrod-Domar模型:

Harrod-Domar模型是第一个量化、动态的经济增长理论模型。模型的基本假设是:第一,只有一个产品,既是资本品也是消费品;第二,只有两种要素(资本、劳动),二者在生产中比例固定、不可替代,这个假设意味着生产技术不变;第三,规模收益不变;第四,没有技术进步,资本-产出比不变。

s是储蓄率,资本产出比不变的情况下,

,C即为资本产出比。在Harrod-Domar模型中,经济增长率就等于储蓄率除以资本产出比。中国现在的储蓄率约为40%,资本产出比约为3,这个模型推出的中国经济增长率约为13%,与现实数据相去不远。扣去6%左右折旧率之后,推测的增长率差不多是10%,和现实数据更接近。

这个模型发表于上世纪30、40年代,用数学公式的方式表达了资本的重要性,只要有投资就有增长,与过去资本家“开了工厂就赚钱”是一个意思。该模型不考虑资本-劳动替代弹性是有其历史背景的,在早期工业化的过程中,工业生产率远高于农业生产率,有大量农民涌向城市,工业生产有大量廉价劳动力供应。相对来说,资本是稀缺资源,生产的约束条件是资本,这时候不太需要考虑替代弹性的问题。

后人对这个模型有许多批评,例如,资本-劳动固定比例不合理,应该考虑替代弹性。这是一个技术问题,进一步扩展模型时可以改变这个假设。第二,该模型假设储蓄可以完全有效地转化为投资,在后来的经济发展中,储蓄不一定能有效地转化为投资。我国有大量净出口,这就表明了我国国民总储蓄超过了国内投资 [4] 。第三,该模型的政策含义是,穷国缺少资本,为了促进穷国的经济增长,应当给予穷国经济援助。但是实际情况与模型结论不一致,二战之后全世界给予了非洲许多经济援助,但是大部分非洲国家依然没有实现经济起飞。另外,我国给予革命老区的援助也没有显著效果,看来投入资本就带来增长的说法过于简单了。最后,经济理论一般认为,穷国资本稀缺,边际产出较高,富国资本富余,边际产出较低,因此资本应该从穷国流向富国。但卢卡斯发现,实际上,资本并没有从富国流向穷国,反而是从穷国流向富国(Lucas Puzzle)。Harrod-Domar模型提出的“资本流向穷国,促进穷国发展”的前提就不成立。

2. 索洛模型(Solow Model)

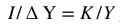

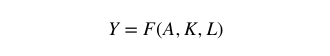

索洛提出的增长模型(Solow, 1956)加入了外生技术进步。该模型可以用一个简单的生产函数 [5] 表示:

其中,A表示技术进步,是一个外生变量。生产函数规模报酬不变。变量 A·L 常被称为有效劳动数量。生产函数两边同时除以 A·L 得到:

分别为每单位有效劳动的产出和每单位有效劳动的资本。这个方程的含义,是收入水平由人均的资本存量决定,这和Harrod-Domar模型是一脉相承的。只不过,这里加入了技术进步和要素替代的考虑,在形式上完备了一点点,比Harrod-Domar模型并没有革命性的进步。

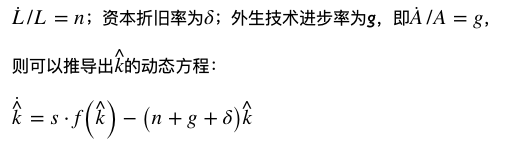

假定总人口以不变的外生速度n增长(假设劳动力投入等于总人口),即

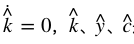

上式中的s为储蓄率。在稳态下,

是恒定不变的,人均变量k、y、c [6] 以外生技术进步率g增长。

图 2 索洛模型

可以看到,技术进步率g是一个非常重要的变量,但索洛模型假定g外生、并未研究它是如何决定的。后人将技术进步内生,发展出内生增长模型,这是后话。讨论内生增长模型之前,先讨论一下对于Solow模型的一些误用。

2.1 索洛模型的误用

对Solow的误用,集中体现在TFP(Total Factor Productivity,全要素生产率)这个概念上。研究中,普遍使用TFP(Total Factor Productivity,全要素生产率)来衡量技术进步率:

根据上面公式 [7],TFP实际上就是产出增长率减去投入要素增长率的残差。但这种计算技术进步率的方法存在严重的缺陷,因为它会导致至少两个严重问题。

首先,资本K和劳动力L的测度误差很大。上世纪50年代开始的“剑桥资本争论”就提出了资本如何测度、异质资本如何加总的问题。要加总资本,不能直接加总资本的实际量,必须乘以资本价格再加总。资本价格是资本的边际产出,计算边际产出需要资本量数据,而资本量的计算又需要资本价格,于是陷入死循环。现实中使用资本的市场价格作为边际产出的替代,但这只是一个粗略近似,因为资本的市场价格或多或少会带有一些垄断加成定价(monopoly’s mark-up),使得市场价格并非资本的边际产出,因此K的测度总是存在误差的。

劳动力L(也包括人力资本H)也难以准确测度。目前一般用学校教育年限测量人力资本,但这一指标非常片面。人力资本只有很小一部分来自学校教育,更多是来自“干中学”(learning-by-doing)、或是家庭教育等其他因素。实际上,一个更好的人力资本变量是工资(收入)水平,因为一个人的工资直接反映了他的综合能力和市场对他的认可程度。但是在计算TFP时却不能使用这一变量,因为产出Y就是总收入,如果再用收入来衡量人力资本,那么人力资本部分贡献的残差一定是零,这也不合理。而且,工资也不能完美地测度人力资本。比如,现实世界中,既可以“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”,也可以“一盘散沙”、“人浮于事”,这两种状态下人们的工资都和人力资本不同。因此,H很难准确估计。

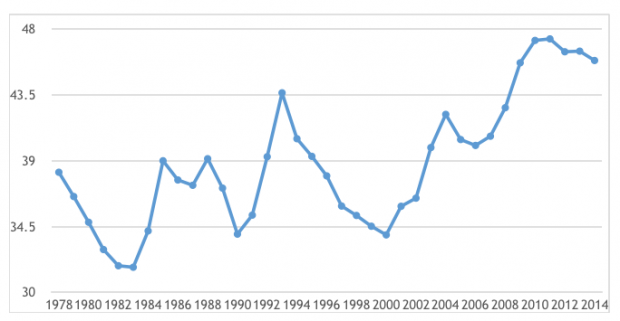

其次,在短期内,TFP的波动反映的是经济周期而非技术变化。中国2007年GDP增速达到14.2%的高峰,2008年受金融危机的外部影响GDP增速放缓,增速只有9.6%。反映在TFP值上,2008年的TFP要明显低于2007年。但是这显然不能说明2008年的技术进步率较前一年大幅下跌,而只是经济下行周期中出口下降导致的短期现象。2012年以来TFP的下降,很大程度上同样是由紧缩宏观政策导致,与技术进步无关。TFP不能用来研究短期技术进步情况,因为它受经济周期波动影响很大。滤除了经济波动因素,一个相对平缓的TFP时间序列,才是有意义的。

2.2 克鲁格曼的误导

以上两点说明TFP存在严重问题,而这一错误指标又对经济政策产生很多误导。克鲁格曼(Krugman,1994)提出并不存在所谓“亚洲奇迹”,批评亚洲四小龙的经济增长只是依靠高投资率而没有技术进步,经济增长模式不可持续。克鲁格曼批评的重要依据就是亚洲四小龙1960-1990年的TFP一直接近于零,新加坡甚至出现负TFP。1997-1998年的亚洲金融危机似乎支持了克鲁格曼的论断。

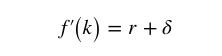

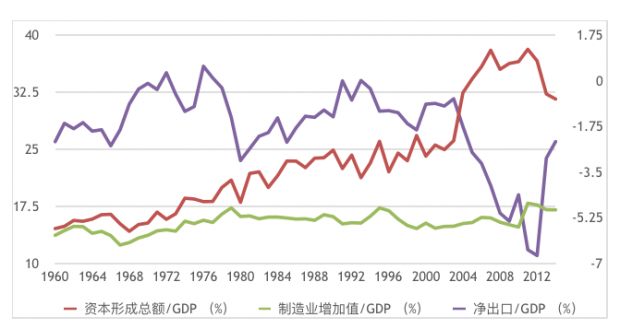

克鲁格曼的批评时至今日依然有其影响力。很多人批评中国的投资率过高。图3展示了中国持续30年的高投资率,2009年以后更是保持在45%以上。显然,中国投资率确实高,但是否“过高”呢?这要看投资回报率的高低。均衡状态下,投资的回报率由如下公式决定:

上式左边是资本的边际产出,右边是资本租赁价格。如果 使得上面等式成立,这正是市场上的均衡水平。如果上式左边小于右边(即资本的边际产出小于成本),那么资本才是过多的(索洛模型中 是减函数),投资才“过多”。根据测算,中国1998-2012年的投资回报率一直处于很高水平。[8] 这样看来,投资是“高”、但不“过高” [9].

图 3 中国投资率(1978-2014)

数据来源:国家统计局。

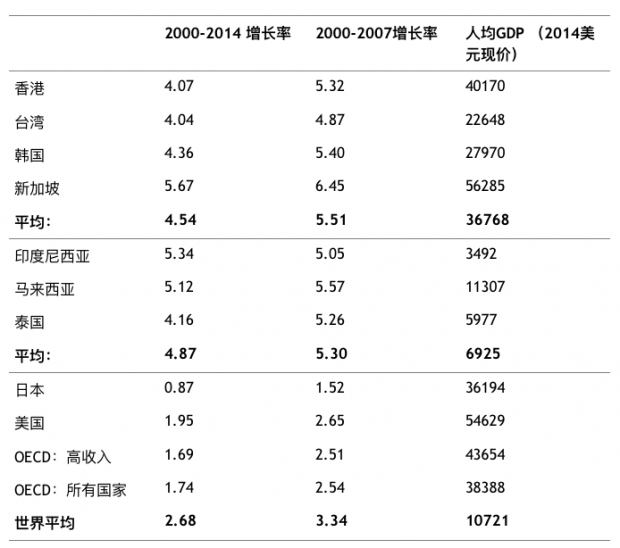

高投资率带动的经济增长真的是不可持续的吗?事实证明,亚洲金融危机结束后,亚洲四小龙的经济增速远高于世界平均水平。2000-2014年期间,亚洲四小龙平均增速4.54,印尼、马来西亚、泰国三个东南亚新兴国家平均增速4.87,而世界平均经济增速只有2.68。如果排除掉08年金融危机带来的影响,2000-2007年间亚洲国家的经济增速依然远高于世界水平。亚洲四小龙的人均GDP都高于世界银行给出的高收入国家门槛,韩国更是跨越中等收入陷阱的成功典型。由这些数据可以看到,虽然亚洲四小龙的TFP很低,但是经济增长很好,克鲁格曼的预言并未实现。

表 1 亚洲金融危机后世界各国经济增长比较

数据来源:台湾数据来自环亚经济数据有限公司(CEIC)全球经济数据库,其他国家数据来自世界银行的世界发展指标(World Development Indicators,WDI)数据库。

索洛模型的一个巨大缺陷就是假定技术进步A外生,并且独立于资本投入、人口增长。现实中,这两条都是不成立的。[10] 比如说,技术会嵌入在机器设备和人力知识当中(即 A=A(K, L, H),A是内生的)。落后国家购买先进设备,组织工业生产,外请专家指导培养本国工人,技术经验代代相传,就是技术进步的重要方式。K、L和H的增加都会提高A、带来技术进步。但是这一技术进步过程并没有体现在TFP中。譬如一个国家当年进口大量先进机器设备,工业生产又会吸引农村青年进城务工、提高专业技能。K和H都在提高,并蕴含几年后巨大的技术进步。但在TFP计算中,只看到当年K大幅增加,于是TFP残差变得非常小,得出当年技术进步率很低的结论。这是严重的误解。

事实上,TFP无法衡量短期的技术进步,技术进步是慢慢积累的结果,而且往往一两年、两三年内反映不出来。相对来说,中长期跨度的TFP更有意义,尽管也只能作为研究的开始。更需研究的问题是这部分TFP从何而来。中国1978年改革开放至今,制度变迁带来的组织效率提高和工作积极性的释放、生产技术进步等都是TFP的源泉。TFP背后的道理更值得研究。

观察世界经验的话,经济增长都伴随着高投资。我们经常喜欢和印度比,因为我们和印度有很多天然条件上的相似性,以及经济结构上的不同。土地面积、人口总量相差不远,但是社会、经济结构相差很大,我国是制造业发达,净出口较大,而印度是服务业发达、净进口较大,我国经济在上世纪80年代开始起飞,印度经济在上世纪90年代、特别是2000年以后迅速腾飞。比较印度与中国经济腾飞期的宏观经济,发现有两点显著不同:印度的制造业增加值占GDP比重很低、稳定维持在15%左右,而且制造业质量也比较差;印度经常账户赤字,净出口基本一直为负。但印度与中国最大的相同之处是高投资率。2004年以后印度投资率一直在30%以上。

图 4 印度投资率、制造业比重与净出口比重

(1960-2014)

数据来源:世界银行世界发展指标(World Development Indicator, WDI)数据库。净出口坐标在右轴。

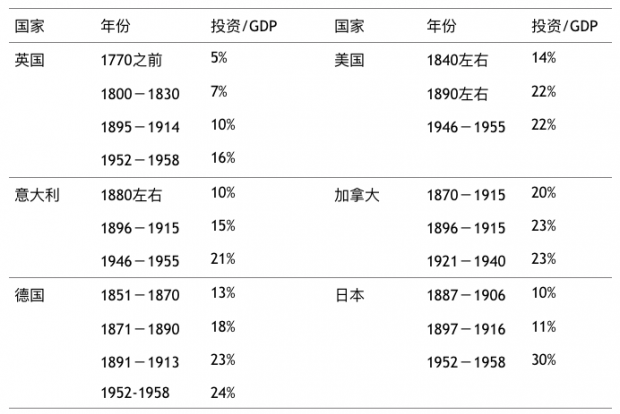

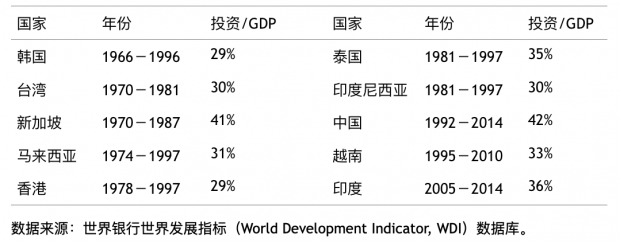

观察表2和表3的长期数据发现,无论是工业化较早的西方国家,还是亚洲四小龙及其他新兴国家,在经济增速较快的时期投资率都处于较高水平。[11] 而且经济腾飞期出现越晚,投资率越高。英国1770年前经济快速增长时,投资率只有5%;美国1840年左右投资率为14%;加拿大1870-1915年期间投资率达到20%。几个亚洲新兴国家经济起飞期的投资率都在30%左右,新加坡更是超过40%,印度近年来也达到了36%。中国的投资率是很高,但是放在亚洲起飞国家的背景里,也不是特别离谱。

对于前沿国家(较早工业化,处于世界经济、技术领先水平的国家)而言,技术进步大多来源于本国的研发和创新,而研发失败率高、又不计入投资,因此投资率相对较低。但是后发国家可以借鉴先发国家已有技术,在大规模投资中获得技术进步,取得后发优势。对于后发国家,前沿上的自主研发成功率太低、成本太高,“拿来主义”在经济上更加合理。这种情况下,投资就是技术进步!这一点,可以帮助理解为什么在增长回归方程中最显著的是储蓄率。

表 2 发达国家经济快速增长期的投资率

数据来源:摘自Kuznets(1961)。为简明计,合并了一些年份,并省略了两次世界大战期间及其中间的数据。

表 3 亚洲国家快速增长期的投资率

3. 内生增长理论

前文讲到技术进步A是内生的,应该表示为

但遗憾的是,Solow(1956)之后的内生增长理论并没有完全沿着这个方向前进,而是将A独立于资本、劳动力、和人力资本。具体而言,内生增长理论从创新、人力资本和市场规模三个方向将技术进步内生化。

3.1 创新(innovation)

这一类文献认为创新(具体而言就是研发活动)带来技术进步,有两类经典模型。一类模型是产品多样性(product variety)模型,认为技术进步表现为生产者所用的中间品种类的不断增多。研发人员受预期垄断利润的激励而将资源用于发现新的中间品。给定中间品是互补的,那么中间品多样性越高、产出就越高,也就是说产品种类的横向扩张导致技术进步、产出提高。这里的关键,是中间投入品之间的互补性质。在具体的函数性质设定下,中间投入品种类越多,产出越高。

另一个模型熊彼特模型(Schumpeterian model)将技术进步比作已有产品种类不变、但质量改善,提出“创造性破坏”(creative destruction)的概念:当一个企业掌握新技术,生产的中间品质量改善时,新产品会淘汰已有产品。可以假设不同质量的同一种中间投入品是完全替代的,那么一种高质量的中间品会完全挤出低质量中间品。研发企业将资源用于提高现有中间品的质量,成功的发明者沿着质量维度摧毁前人的垄断地位,是谓“创造性破坏”。铁路的出现打击运河航运,航空技术的快速发展打击铁路运输,互联网打击传统电信行业,电商的出现打击了传统的实体商店,都是典型例子。

这类文献虽然很好玩,看起来也很严谨,但是我对这类文献的重要性,也就是对于理解现实的作用,有保留意见。说白了,这些模型为企业的研发活动做了大量的背书,造成了研发推动技术和社会进步的印象。现实中,研发创新当然是技术进步的重要来源之一,但可能只占一部分。历史上,很多重要的发现,比如青霉素,是偶然发现的。研发产生了看得见的技术,但大规模投资带来的大规模工业生产蕴含了更加重要的技术进步,促进整个工业水平普遍性的提高,对于后发国家尤其如此。研发过程投入高、风险高、回报低,并不是有效的技术进步手段,尤其不适合发展中国家。落后国家进口机器设备、增加资本,带动城市化和人力资本提高,才是技术进步最重要的过程。

这里我有一个大胆的猜测,就是现实中的技术进步,并不是“正向的”,而更多是“反向的”。所谓“正向”,是从技术进步,到应用新技术生产,到创造市场需求,这是内生增长理论的基本思路,也可以称之为是“技术驱动”。所谓“反向”,是从市场需求开始,拉动生产,竞争性厂商为了降低成本、提高质量,根据生产需求创造出技术进步。“反向”从市场需求出发,因此也可成为“需求拉动”。现实中“技术驱动”和“需求拉动”肯定都有,但是我猜测“需求拉动”的作用远远大于“技术驱动”,甚至不在一个数量级上。

3.2 人力资本(human capital)

人力资本是技术进步最重要的来源之一。人力资本的提高有教育投资、“干中学”(learning by doing)、城市化三种途径。其中教育投资大家都很熟悉,文献也比较多,不再强调,这里着重强调一下“干中学”和“城市化”。虽然文献强调相对较少,但是作用可能更大。阿罗(Arrow, 1962)指出“干中学”是积累人力资本的重要方式。工作岗位上的训练对人力资本的重要性要高于学校教育。中国有句俗话,“男怕入错行、女怕嫁错郎”,说的是传统社会男人入哪一行很重要,因为决定你学什么、干什么,因此也决定你成为一个什么样的人。

Lucas(2004)等一系列文献认为城市化和人口迁移对提高人力资本有关键作用。在中国,农民从农村进入乡镇、进入小城市、进入大城市,一步步都是提高人力资本的过程。农民工进入城市的制造业和低端服务业,学习到新的知识,融入城市更先进文明,提高技术水平,生产力远高于在农村时的生产力。几亿农民进城是中国过去三十年经济快速发展的重要源泉。世界上高收入国家的城市化率在80-90%,中国截至2014年底的城镇化率是54.77%,还有很大上升空间。从促进城市化的意义上说,我国的大规模基础设施建设并未出现严重过剩,目前的路网密度仍比欧洲差很多。而且,即使有些公路的使用效率看上去不高,但能够促进人口流动、让农村人更方便地迁移到城市,就是重要贡献。这里,要动态、全面看,不能静态、局部看。

城市化还可以降低企业负担。大城市的成本低,因为一个地方的基础设施的成本,要由所有当地人负担,大城市成本由几百万、几千万人共同分摊,单位成本很低,利用率高,经济上合算。小地方修基础设施,利用率低、维护成本高,不划算。在中国,小地方办不起大企业,就是因为小地方如果吸引来一个大企业,那么地方财政很大一块都要从这个企业身上获得,企业负担很重;而一个大城市有很多企业,每个企业的赋税任务就相对较轻。又如中国有很多产业集群,产业集群除了有促进竞争、技术溢出的作用,还能使多个企业共同分摊当地的基础设施费用,共同负担政府征收的各种税费,降低单个企业的成本 [12]。

城市化是中国未来经济最重要的变量。如果能将大约2亿农业劳动力进一步解放出来,就能带来巨大的劳动力资源,所有劳动力不足、“人口红利”消失的讨论都会烟消云散。否则,中国的增长面临瓶颈,也有可能陷入中等收入陷阱。因此,城市化是中国经济发展的最重要话题之一。我自己这几年花了很多时间看城市化,着眼点就在此。目前看来,政策层面久拖不决,不敢太乐观。

3.3 市场规模(size)

工业生产的重要要素就是规模效应。如果有一个大市场,工业生产就可以扩大规模,降低单位成本,企业也有意愿投入研发资金,从而进一步降低成本、提高质量。市场规模的扩大,对于工业生产非常重要。传统中国乡村为什么没有发展出工业?因为在传统乡村中,市场范围非常小,村庄支持的“工业”可能只有打铁铺之类,几个村庄才能支持一个杂货铺。只有人口密度比较大,形成一个规模较大的市场,才能支持工业和服务业的发展。欧洲中世纪是庄园经济,相当程度上,庄园内可以自给自足,贸易范围比较小。而交通发展、航海大发现之后,殖民活动使西方市场规模迅速扩大。欧洲人到美洲、亚洲、非洲殖民,不仅搜刮原材料,而且也需要新市场,否则要太多原材料也没用。比如说,殖民者来到中国后,西方生产的纺织品质量比较好、价格比较低,大量进入了中国市场。詹姆斯·哈格里夫斯(James Hargreaves)发明珍妮纺纱机、瓦特(James Watt)改良蒸汽机是非常偶然、困难的事情,类似的发明可能还有很多,但是没有市场的话,就不为人知。殖民活动扩大市场之后,这些技术进步带来了巨大经济收益。如果没有一定的市场规模,发明创新本身风险很高,回报率会很低。

在大市场中,发明创造的成本比较低、回报率较高,大市场有利于鼓励发明创造。以我国为例,改革开放之前和初期,我国工业布局很分散,每个省都有汽车制造厂,每个县都有自己的啤酒厂,形成地区市场分割,这时候研发的风险大,回报低。90年代中后期以后,特别是加入WTO以后,地区市场壁垒被打破,引入了外资,汽车行业的技术进步很快。市场打通之后,扩大的市场规模可以支持更多研发支出,用于提高生产线技术、培训工人、研发新技术。

在市场规模这个意义上讲,中国具有天然的优势,因为除印度之外,没有其他国家可以在人口上与我们相提并论。中国是统一的国家,市场广阔,没有政治动乱,而且有延续几千年的文明,在这些优势条件下,很多生意在中国更容易成功。上海有差不多三千万人,人均收入较高,即使有一小部分人购买你的产品,就会有很好的经济效益。而北欧发达国家挪威 [13]、瑞典、芬兰总人口都在500万至1000万之间,依靠人口密集的行业,例如电商、快递等行业就很难发展。

我国曾讨论发展农村的电商,实际上这是反城镇化的,不会有好结果的。在城市中,电商快递的单位成本很低,但在农村,为了送几件快递可能就要奔波几十公里,交通成本、人力成本都很贵。京东的刘强东曾说将要发动大妈送快递,这可能反映了劳动力成本的压力。解决劳动力成本压力的办法,不是进一步浪费劳动力,而是要节约劳动力,城镇化才是节约劳动力的方式。

研究工业革命历史的人都知道,工业革命中的很多发明,之前其实已经存在——以某种形式存在,但并没有发扬光大,因为那里市场很小。那么这些地方为什么没有形成大市场呢?原因比较复杂,例如,大市场的形成需要一定的保障(security),现代国家是保障、秩序的提供者,在欧洲中世纪,战乱较多,庄园经济是主体,市场规模不可能大。英国建立君主立宪制度之后,市场可以慢慢发展起来。大市场的形成,是一个慢慢演化的结果。

3.4 其他议题

(1) 金融发展与经济增长

这是一支比较大的文献,其中最著名的学者是Ross Levine。对于他的文章,我持很大的保留意见。他的主要研究方法就是跑回归,回归方程左边是经济增长,右边是金融发展的指标和其他控制变量,在几年的时间跨度上,研究金融发展指标的变化与经济增长的关系。这些研究是没有意义的,因为经济增长是一个长期问题,而且经济增长会反过来影响金融发展。现实中的金融发展,往往是经济发展过程中,企业有了某种融资需求,然后金融部门满足这个需求,从而产生了金融发展。倘若金融部门不能提供这些需求,能提供的新的金融部门就会被创造出来。否则,经济就被窒息住。

因此,经济增长和金融发展是一个相互交织、相互促进的过程,存在正相关关系。但是这个正相关关系不意味着任何因果关系。任何计量方法,都很难完全处理掉反向因果的问题,这是人脑要解决的问题,计量无能为力。有部分研究以为用结构化模型、工具变量等方法可以解决反向因果问题,其实是过于天真了。当然,也可能是屁股决定脑袋,这就不多说了。

而且,现实中有很多例子说明,在经济发展过程中,如果金融过度自由发展,对经济发展有伤害。例如拉美国家、东南亚国家,过快地放开国外银行进入,过快开放资本账户,最终导致了金融危机。在这个问题上,我赞同罗宾逊和卢卡斯(Robert E. Lucas)的观点,当实体经济有需求时,金融部门就会发展,除非有政府的管制。在管制情况下,金融部门也会在夹缝中发展,不过效率较低而已。倘若实在顶不开管制,则经济发展就会受阻。倘若政府管制并不是金融部门发展的约束条件,那么政府就有必要进行审慎监管,使金融发展与实体经济需求相配合。人为“刺激”金融发展,很可能适得其反,祸患无穷。而金融发展文献开出的药方,常常就是这种,令人哭笑不得。一知半解的危害,是很大的,比无知要大得多。

另外,衡量金融发展的变量大都是一些间接变量,很有争议,例如私人信贷的GDP占比、股市债市总市值与GDP的比率。如果按信贷指标计算,那么我国的金融发展水平居世界前列。有常识的人都知道,中国的信贷总量偏大,不仅不是金融发展的正向指标,甚至是反向指标,恰恰是金融不够发展,金融体系效率不够高的结果。

这个研究要继续进行,需要做更加细致的工作,不能停留在回归层面。例如,我国银行长期维持3%的存贷利差,实际上就是把一部分企业利润直接转移给银行和政府。在我国经济快速发展、企业利润率较高的时期,高存贷差的问题被掩盖。但在企业利润变薄的背景下,高存贷差很可能会产生不良后果,比如压缩了企业的利润,增加了企业的成本,而利率市场化有助于降低企业的综合融资成本。金融发展与经济增长这个方面的研究,还是应该从这些具体的问题着手、分析逻辑链条,简单回归并不能解决问题,甚至大大误导。

(2) 贸易与经济增长

在近现代历史中,有两次全球化浪潮,第一次是1870年左右至1914年,国际资本流动和贸易都有很大发展,这是人类经济发展的第一个黄金时代,二战之后是第二个黄金时代。在布林顿森林体系下,管制资本流动,放开国际贸易。一开始,主要是美国、欧洲、日本参与国际贸易,后来是美洲、亚洲一些发展中国家。1980年代之后,更多国家加入到国际贸易体系中,全球贸易于资本流动达到新的高度。国际贸易的发展有助于扩大市场规模,促进技术进步。

在国际贸易过程中,贸易双方存在技术溢出效应,特别是落后一方受益明显。但是这只是看得见的技术进步,还有看起来没那么“炫目”的技术进步,同样重要。贸易推进市场规模扩大,大规模生产带来单位成本降低、质量提高,这本身就是最重要的技术进步。其中带来的人力资本积累,你很难测度,但是可能也很重要,如果不实更加重要的话。经济学研究“非量化、不学术”,抛掉了很多重要但是不能量化的东西,实在是可惜。

(3) 制度与经济增长

许多文献认为好的制度带来了经济增长,这个观点固然正确,但是没有回答好的制度是如何建立的。在产权明晰、法制健全、权力制衡的条件下,市场效率比较高,促进经济增长。这个没有问题,但问题在于这一套制度是怎么建立的,能简单照抄、移植吗?中国的产权、法制制度如何建立?

看起来,简单移植是不成功的,欧美的产权、法制制度是两千多年社会演化的结果,东欧国家曾经尝试直接移植西方政治、经济制度,但是效果并不理想。市场是配置资源的最有效手段,但是市场机制的建立不仅不是廉价的,而且还很贵,还需要花费很多资源去维护。制度的建立和演化问题,可能不能依靠经济学家解决,经济学的量化分析、计量回归的方法必然丢掉了很多难以量化的重要因素,这些因素很可能是制度演化的关键。历史学家、社会学家、政治学家、人类学家的研究,更可能对回答这个问题很有帮助。

研究制度与经济增长的著名学者Daron Acemoglu和James A. Robinson等人,研究美洲、非洲等地的制度起源,将制度建立与气温、传染病、殖民者态度等因素相联系。实际上这些因素都是随机效应(Random Effect),因为这些历史、环境因素都是不可重复的。这些研究无法说明中国如何建立完善的市场制度,也无法解释中国为什么在1978年选择改革开放。家庭联产承包责任制、邓小平南巡、90年代末国企改革、2001年加入WTO,这都是驱动中国经济增长的重大事件。制度建设是重要的,但现有的研究无法帮助我们理解制度演化问题。去年刚刚去世的诺斯(Douglass C. North)从制度演化的收益和成本方面考虑这个问题,但是这种很严谨的历史分析后继乏人。在目前的学术氛围下,没有计量回归就难以发文章,现在大部分经济史研究者也在大量使用计量回归的方法,让人颇为失望。计量方法可能有助于经济史研究,但是“无计量,不文章”可能过头了。有意义的经济史研究,还需要等待有训练、有心的人。

[4] 封闭经济中,储蓄等于投资。开放经济中,储蓄等于国内投资加上净出口。

[5] 如果考虑具有稳态的索洛模型,则必须假定技术进步采用劳动增进型形式,即。Cobb-Douglas生产函数也能达到稳态,但在稳态时人均变量y、k、c的增速不是,而是。

[6] k、c同理,都是人均量。

[7] 假定生产函数为Cobb-Douglas形式。

[8] 宋国青、卢锋等(2007),张勋、徐建国(2014)测算过相关数据。

[9] 中国高投资的主要原因是投资回报率高,当然也有人为压低实际利率的扭曲因素在,高投资中也有投资管理效率低导致的“低效投资”。但是,这些因素的影响是第二位的。

[10] 实际上,Solow(1957)已经指出TFP存在缺陷,因为技术进步会嵌入在投资里(Obviously much, perhaps nearly all, innovation must be embodied in new plant and equipment to be realized at all.)。但之后的很多研究者似乎忽视了这一点。

[11] 排除二战后重建阶段,仍然能看到这一现象。

[12] 城市化也解释了中国乡镇企业的衰落。改革开放后,粮食生产力提高,农民可以填饱肚子,但是还不能自由进城。农村有大量劳动力,农业劳动生产率在短时间内不能大幅提高,必然要选择拥抱工业文明。既然不能迁移到大城市,那么直接就地工业化,离土不离乡。乡镇企业是劳动力不能自由流动下的畸形产物。乡镇企业并非有效生产组织方式,存在产权不清、缺少人才技术、市场小、成本高、产品质量差等很多问题,然而,这样低效的工业生产仍然好于更低效的农业生产。事实证明,一旦政策放开、农民自由进城,城市中的民营企业应声而起,乡镇企业逐渐衰落。工业只有大规模生产,才可能使用更先进技术,降低单位产品成本,大中型城市的工业才是有生命力的。

[13] 根据世界银行数据,挪威2014年人口514万,瑞典2014年人口969万,芬兰2014年人口546万。

3 发展经济学简介

3.1 增长与发展

增长与发展的区别在哪里?曾经听过几位国内知名经济学家是这样定义的:经济增长是人均收入的增长,而经济发展是包括收入增长在内的一系列经济指标的进步,包括制度的发展。这样的定义看起来全面、科学,其实与经济增长和发展的文献历史不符。实际上,经济增长的文献主要研究高收入国家如何实现技术进步,而经济发展的文献主要研究二战之后,落后国家如何追赶的问题。

3.2 发展经济学的发展历程

发展经济学的发展历程主要是三步曲。第一步,二战之后,结构主义方法兴起。当时经济学家看到发达国家主要以工业为主,发展中国家主要以农业为主,尤其是发达国家重工业技术水平高、利润空间大。于是,经济学家提出落后国家的主要问题是经济结构不好,落后国家需要模仿发达国家的产业结构,发展工业,尤其是重工业。后来,这个方法被证明是不成功的,实施发展重工业战略的国家并没有取得预期中的经济高速增长,落后国家并没有足够的资金购买设备,也没有人力资本支持重工业的发展。用林毅夫教授的话来说,发展重工业的战略不符合落后国家的比较优势,欲速而不达了。

第二步,经济学家(John Williamson)总结二战后发展中国家失败的教训,提出了华盛顿共识。[14] 既然模仿发达国家产业结构是失败的,那么落后国家缺乏的不是先进的产业结构,而是更根本性的因素——发达国家的制度基础,例如产权、民主、法治,落后国家应当移植这些先进制度。但是东欧国家改革经历成为了华盛顿共识的著名反例,因为制度也是内生演化的结果,与文化、习惯、社会结构、思维方式、知识结构等等都相关,简单复制发达国家的制度也很难取得成功。

不管是结构主义,还是华盛顿共识,都是简单粗暴地要求发展中国家模仿发达国家,是一种切断历史的做法。在思维方式上,有冒充上帝的嫌疑。事实上,发展中国家的很多情况都和发达国家不一样,简单抄一、两样作用不大,除非能把所有因素一起照抄。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,说的就是这个道理。林毅夫老师提出的比较优势、动态比较优势、和新结构经济学的理论,都比较注重产业结构、社会制度的演化,克服了上述简单拷贝发达国家的问题。在这个意义上可以讲,林老师比这些经济学家高明很多。

林毅夫老师对于新结构经济学的定义是“关于经济发展过程中结构及其变迁的一个新古典框架”。这个定义落脚于“新古典框架”,表明了这个理论是尊重市场、基于市场的,发展中国家的发展历程就是要一步步建立市场。而经济结构的变迁是一个路径依赖的演化过程,难以实现产业发展的跳跃。小经济体,比如香港、新加坡,也许可以通过巨大的外部冲击实现跳跃发展。但对于大经济体来说,外部冲击很难产生持续效果,需要通过逐步的自我演化实现产业升级。实际上,即便香港、新加坡,也走过了低端制造的发展阶段。

林毅夫老师的“动态比较优势”概念就是指,落后国家需要慢慢积累生产能力,逐步改变禀赋结构和比较优势,从一开始的农业升级为简单加工制造,再发展到高级一点的制造,再升级为重工业,以及更加技术密集的产业。在这个过程中,资本逐渐积累,教育水平逐渐提高,市场制度逐渐完善,最终实现经济发展水平的赶超。林毅夫老师说,新结构经济学是发展经济学的第三波,我也很认同这个说法。

而我与林毅夫老师的主要区别在三点。首先,我对政府干预经济的信心没有那么强。林老师比较强调在产业升级过程中政府的协调、甚至主导的作用。现实中,政府在主导产业升级时,有时做得过多,有时做得过少,而且效率比较低。我们研究时可以假设一个高效、廉洁的服务型政府,但这个假设很多时候不成立。政府总有自己的利益考虑,主导产业升级时,可能会造成资源配置的扭曲。在政府的作用这个问题上,我比林老师保守很多。

但是我也反对简单要求政府完全不干预,要求撇开政府发展经济的观点,这些观点类似于华盛顿共识,假设了一个完美政府的存在,并且假设政府是铁板一块,不会走样。牛顿在寻找第一推动力时找到了上帝,华盛顿共识在寻找最优制度时找到了政府,其他时候政府则为无物,思想方法上是不自洽的,是自相矛盾的。

政府作为现代社会中一个巨大的存在,不能被无视。作为经济生活中的最重要要素,政府必然会发挥作用,不管是好还是坏。现实的态度,是研究政府的运作模式和利益驱动因素,进而研究政府的行为规律。经济发展的过程也是社会各方追求自己的利益,建立交易秩序的过程。政府既不是上帝,也不是魔鬼,而是一个重要的、复杂的、相对特殊的市场玩家。

其次,我对中国经验的解读和林老师也不完全一致。在我看来,中国的经验并不特殊,四小龙的经验也不特殊,都是逐步引入市场,让市场发挥作用,并导致了经济增长。比如说,出口战略的本质,除了利用比较优势参与国际分工与国际竞争外,更重要的是利用了“市场”。出口能够发展,是因为对四小龙这些落后国家而言,有一个运转良好的国外市场存在。

出口货物这个说法并没有错,可是并不入骨、到位,更加入骨、到位的说法,是“进口市场”。发展中国家更稀缺的,不是生产要素,甚至也不是生产技术,而是抽象的“市场”。通过出口货物而进口了市场,相当于是一步跨越了欧洲国家几百年市场建立的历史。这一点,我理解林老师并不反对,但是也没有特别强调。

我和林老师的第三点不同,是林老师认可主流的新古典体系,而我对于目前这一主流理论体系有很大的怀疑。新古典框架的内核是牛顿力学,是静态的。我认可的经济学的内核,是生物学的,是演化的。这一经济学世界观的不同,决定了我虽然高度评价林毅夫的新结构经济学,认为这是当今中国的最好的理论,但却不认为这是我们要寻找的最好的理论。革命尚未成功,学人仍需努力。

[14] 1989年,针对拉美国家的国内经济改革措施,约翰•威廉姆森(John Williamson)总结了当时IMF、世界银行、美国财政部已达成共识的十条政策措施,称其为“华盛顿共识”。

4 经济增长的基本事实

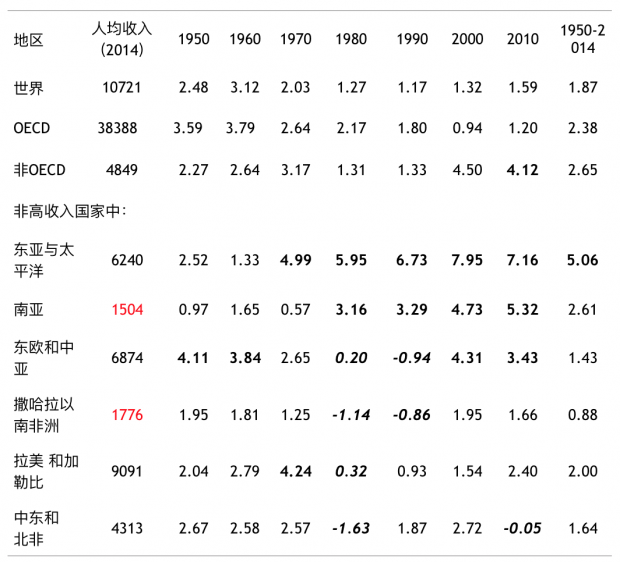

表4. 二战后世界各地人均收入增长比较

数据来源:Angus Maddison数据库,世界银行世界发展指标(World Development Indicator, WDI)数据库。OECD国家和非OECD国家的人均GDP增速都快于世界平均水平,是因为非OECD国家人口增长快,拉低了世界人均增速。2014年人均收入为现价美元计算的人均GDP。

表4是二战之后,全世界几大区块的经济增长的基本情况,表格第二列是2014年的人均收入水平,其他列是人均收入增长率。全世界平均人均收入是10721美元,OECD国家是接近4万美元,非OECD国家是4849美元,南亚和非洲都有十几亿人口,而这两个区域的人均年收入仅有一千多美元(数字标红)。这个世界未来的经济增长很大程度上取决于这两个区域是否能实现快速增长。当然这并不是说其他地区没有发展机会,我国目前人均收入约为7000多美元 [15],还有很大的提升空间。林毅夫老师经常到非洲出差,如果说世界上还有林老师发展经济学的试验田,那么就只会是南亚和非洲,而南亚国家在地缘政治上比较敏感,非洲更容易接受林老师的学说。另外,二战以来,许多地区都曾经实现高速经济增长,表中黑色加粗的数字就是它们比较高的经济增速。我们主要有两点结论:第一,高收入国家的增速其实比较高,1950年至2014年,OECD国家的平均年增长率是2.38,而大多数不发达地区的增速低于OECD国家,这说明经济增长“趋同”并没有发生,实际的情况是富国更富,穷国更穷。第二,亚太地区是二战之后经济增长最快的地区,是唯一发展速度超过OECD国家的落后地区。两个地区经济增长率相差1%,持续70年,经济水平会相差一倍,亚太地区与其他落后地区的经济增长率差距最终导致了收入水平的巨大差距。

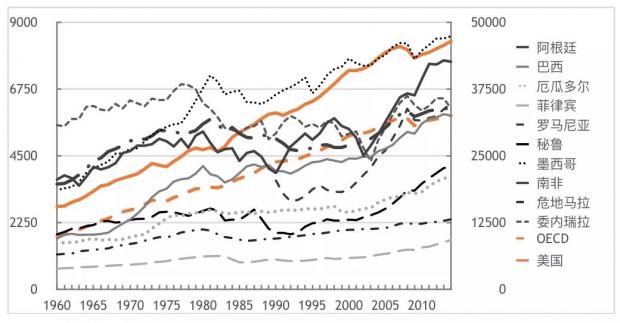

图 5 发展中国家收入水平增长(1960-2014)

数据来源:世界银行世界发展指标(World Development Indicator, WDI)数据库。

图5是一些发展中国家1960年至2014年的收入水平增长概况,橙色线是美国和OECD国家收入水平,坐标在右轴。总体而言,图中的发展中国家在二战之后至1980年取得了经济快速增长,1980年至2000年,收入水平的增长基本停滞,2000年之后又开始增长。这个现象与我们平时讲的“中等收入陷阱”基本上是一回事,很多国家在1980年到达中等收入水平之后就停止了经济增长的步伐。经济增长的背后需要制度、人力资本等因素的支撑,发展中国家发展到一定阶段后,不能建立类似于西方的政治、经济制度,很多摩擦导致了经济增长的停滞。2000年后的世界经济增长与中国的快速经济增长有重要关系。2000年之后,中国加入WTO,中国的出口替代了许多国家的低端劳动力,压低了成本,中国的进口为许多国家带来了巨大的市场需求,助推了许多国家的经济增长,例如,我国从巴西大量进口原材料。全世界高收入国家的人口总量仅有10.3亿,而我国有13多亿人口,我国参与全球贸易对世界经济产生了巨大影响。

前几天阿马蒂亚·森在北大演讲,他认为“中等收入陷阱”不是一个有用的概念。他的主要意思是不能用一个概念代替背后的分析,这不是有效的分析方式。他要求进一步分析,为什么经济到一定阶段就会停滞,并强调了人力资本和教育。很多大家都反复强调人力资本和教育的作用,这值得所有关心经济增长的人注意。

在中国,还有一个因素需要反复强调,那就是城市化。如果将剩下的2亿多农业劳动力解放出来 [16],中国就可以跨越中等收入陷阱。这两亿多劳动力收入较低,而且愿意努力工作,只是目前的制度框架阻碍了他们进入城市。目前来看,城市化政策改革有所放缓。2015年年初,国务院出台文件 [17],在全国范围内选33个县,进行封闭试点,实验农村土地改革和城市化,试验期为3年。这三年内,城市化政策可能不会有大幅推进。

[15] 根据世界银行数据,中国2014年人均GDP(现价美元)为7590 美元。

[16] 根据国家统计局数据,2014年我国就业人员7.7亿,第一产业就业人员2.3亿,第二产业就业人员2.3亿,第三产业就业人员3.1亿。

[17] 2015年2月25日,全国人大常委会审议相关决定草案,授权国务院在北京市大兴区等33个试点县(市、区)行政区域,暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定,允许存量农村集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股,实行与国有建设用地使用权同等入市、同权同价;下放宅基地审批权限;综合考虑土地用途和区位、经济发展水平、人均收入等情况,合理确定土地征收补偿标准。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号